Über evolutionäre Wahlverwandtschaften und die ›große Erzählung‹ der Evolution

von Georg Menting

Die Evolutionsbiologen überraschen uns interessierte mehr oder weniger gut informierte Laien immer wieder mit dem Nachweis von ungewöhnlichen Verwandtschaftsverhältnissen zwischen Arten, die doch dem Augenschein nach sehr wenig oder so gar nichts miteinander zu tun haben.

Ein bekannteres Beispiel sind die tonnenschweren riesigen Elefanten, die mit den possierlichen kaninchengroßen Klippschliefern, die ähnlich Murmeltieren in felsigen Gebieten leben und Seekühen, die im küstennahen Meer und in großen Flüssen leben, näher verwandt sein sollen, als mit jedem anderen heute noch lebenden Tier.

Abb.2 Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse des Taxons Paenungulata in einem Kladogramm. Ob Seekühe, wie hier dargestellt, näher mit Elefanten verwandt sind als Schliefer ist strittig, da morphologische und molekulargenetische Klassifikationen unterschiedliche oder auch widersprüchliche Phylogenien erzeugen. Solche Probleme treten nach Auffassung der Evolutionsbiologen immer dann auf, wenn Stammlinien sich sehr rasch und in einer evolutionär sehr kurzen Periode von ihrem letzen gemeinsamen Vorfahren abgespalten haben und sich dessen (vermuteter) Polymorphismus sehr ungleich auf die Linien verteilt hat. [1]

Von den Systematikern werden Schliefer, Seekühe und Elefanten in das Taxon der Paenungulata, der Vorhuf- oder Beinahhuftiere, eingeordnet. Dies bedeutet nicht, dass alle Mitglieder dieses Taxons auch hufähnliche Gliedmaßen haben. Seekühe haben nicht einmal Beine, ihre Hinterbeine sind verkümmert und ihre Vorderbeine zu Flossen umgewandelt. Die enge Verwandtschaft dieser von der Morphologie und Ökologie her so unterschiedlichen Spezies wird auf einige Gemeinsamkeiten ihres Körperbaus zurückgeführt. Die horizontale Erneuerung der Backenzähne, die im Bauchraum liegenden Hoden bei Männchen sowie die zweihörnige Gebärmutter und die brustständigen Zitzen bei Weibchen. Die enge Verwandtschaft wurde durch molekulargenetische Untersuchungen bestätigt. [2]

Abb. 3 Links: Klippschliefer (Procavia capensis) ähneln Murmeltieren im Aussehen und in ihrer Lebensweise (Foto: Ricardo Schobel). Rechts: Seekühe, hier ein Karibik-Manati (Trichechus manatus) sind intelligent und zutraulich. (Foto: Angelika Honsbeek)

Das Taxon Paenungulata gehört stammesgeschichtlich zur Überordnung der Afrotheria (Afrikatiere), also Tieren, die ihren Ursprung in Afrika haben. Diese Überordnung umfasst ca. 80 Arten, die sich auf insgesamt sechs Ordnungen aufteilen, darunter die Röhrenzähner (mit dem Erdferkel als einzige noch lebende Art) und die Rüsselspringer, zu denen Elefantenspitzmäuse oder Rüsselhündchen zählen. Das morphologisch auffälligste Charakteristikum der Afrotheria ist ihre langgezogene (oder wie bei Seekühen vergrößerte), oft bewegliche Schnauze. Es ist allerdings unklar, ob diese Gemeinsamkeit durchweg einen stammesgeschichtlichen Ursprung hat, oder bei sie einigen Ordnungen konvergent, d. h. durch umweltbedingte Selektionsdrücke in Parallelevolution entstanden ist.

Abb. 4 Das etwa Zwergkaninchen große Goldene Rüsselhündchen (Rhynchocyon chrysopygus) kommt ausschließlich in dem an der Südostküste Kenias gelegenen Arabuko-Sokoke-Nationalpark vor. Der auffällige goldene Fleck am Hinterteil dient dazu, die Aufmerksamkeit von Schlangen und brunftigen Rivalen vom empfindlichen Kopf weg auf das besonders gut gepolsterte Hinterteil zu lenken. (Zeichnung: Joseph Schmit)

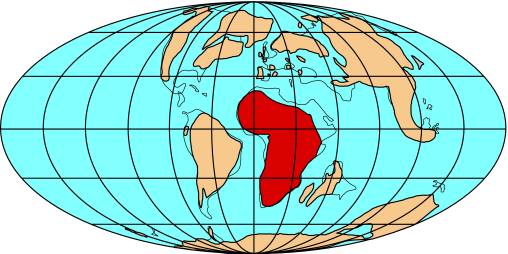

Die Afrotheria sollen nach dem Auseinanderbrechen des südlichen Großkontinents Gondwana entstanden sein, als der afrikanische Großkontinent zwischen 105 und 40 Millionen Jahren vor unserer Zeit räumlich weitgehend isoliert war. Damals soll sich in Afrika eine endogene Säugetierfauna getrennt von der sich diversifizierenden Säugetierfauna des nördlichen Großkontinents Laurasia entwickelt haben. Der gemeinsame Vorfahr der Afrotheria soll ein kleiner im Wald lebender Insekten- oder Pflanzenfresser gewesen sein. Trotz ihrer Isolation besetzen die Afrotheria ähnliche ökologische Nischen, wie die sich zur gleichen Zeit auf dem nördlichen Großkontinent Laurasia entwickelnden Säuger. Seekühe haben z. B. Parallelen zu Robben und Schliefer besetzen eine ähnliche Nische wie Murmeltiere.

Abb. 5 Rekonstruktion der Lage der Kontinentalplatten in der späten Kreidezeit vor rd. 85 Millionen Jahren. Weil Afrika zu dieser Zeit von den anderen Kontinenten getrennt war, konnten die Afrotherien isoliert von anderen Säugerabstammungslinien evolvieren. Die damaligen Landflächen sind beige und Afrika ist rot dargestellt. Zur besseren Orientierung sind auch die aktuellen Küstenlinien nachgezeichnet. [3]

Wer das Staunen noch nicht verlernt hat, könnte jetzt fragen, wie sich aus einem kleinem Waldbewohner von der Größe, Morphologie und Lebensweise her so außerordentlich heterogene Tiere wie Elefanten, Schliefer, Seekühe, Erdferkel oder Rüsselhündchen entwickeln konnten. Viele Leser werden jetzt wohl denken: Ausgesprochen dumme Frage, denn seit Charles Darwin sein epochales Werk »Die Entstehung der Arten« geschrieben hat, ist doch wissenschaftlich bewiesen, dass Arten durch Evolution entstehen! So nennt man bekanntlich den allmählich wirkenden Mechanismus, der über die Vererbung veränderlicher Merkmale und die natürliche Auslese aus einem gemeinsamen Vorfahren ganz unterschiedliche Nachkommen entwickeln oder auch hervorzaubern kann.

Obwohl die darwinsche Evolutionstheorie als eine der bestbestätigten naturwissenschaftlichen Theorien gilt, habe ich bewusst »hervorzaubern« geschrieben. Denn darüber wie aus einer Ursprungsform andere völlig verschiedene Arten entstehen, ist erheblich weniger bekannt, als wir im Allgemeinen annehmen und uns in populär- oder fachwissenschaftlichen Publikationen oder auch zur besten Sendezeit im Fernsehen über ›Die wunderbare Welt der Evolution‹ weißgemacht wird. Um dies an einem Beispiel zu dokumentieren, habe ich im Internet recherchiert, ob es Beschreibungen für den Vorgang gibt, wie sich aus einer Ursprungsform so unterschiedliche Arten wie Elefanten, Schliefer und Seekühe entwickeln konnten.

Im speziellen Fall des Taxons der Paenungulata also der Beinah- oder Vorhuftiere bin ich nur auf Geolino-Online fündig geworden, einem Geo-Erlebnismagazin für Kinder. Dort kann man im Kapitel »Alle müssen sich anpassen« nachlesen, dass Elefanten, Seekühe und Klippschliefer für ihren Knochenaufbau sehr ähnliche DNA-Kochrezepte benutzen und daher nahe verwandt sind. Die Frage, warum diese Arten, die zusammen mit einigen anderen Arten zur Überordnung der Afrotheria gehören, trotz ihrer nahen Verwandtschaft so völlig unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Lebensweisen haben, wird wie folgt beantwortet:

»Einige der Afrotheria-Vorfahren blieben in Afrika, einige landeten in Indien, wieder andere in Südamerika. Sie mussten also lernen in völlig verschiedenen Gebieten zu überleben. Und die dafür notwendigen Fähigkeiten entwickeln. So wie ein Kind, dass am Meer aufwächst schon ganz jung das Schwimmen lernt. Und ein Nomadenkind in der Wüste sicher mit spätestens sechs Jahren ein Kamel reiten kann. Oder ein Kind im kalten Norden Deutschlands die meiste Zeit des Jahres eine blasse Haut hat. Würde es aber im sonnigen Italien leben, wäre es meist braungebrannt.

Tiere und Menschen passen sich immer an ihren Lebensraum an, große Teile ihrer DNS-Kochrezepte verändern sich. Viele neue Rezepte kommen dazu. Klippschliefer leben in Felsenspalten, also dürfen sie nicht so groß wie Elefanten sein. Sie müssen auch auf die steilsten Felsen klettern, dafür haben sie ihre Schweißfüße zum Haften. Elefanten teilen sich ihren Lebensraum in der afrikanischen Savanne mit gefährlichen Raubtieren wie Löwen und Hyänen. Wären sie so klein wie die Klippschliefer, gäbe es bald keine Elefanten mehr, die Räuber hätten sie längst verspeist. Und Seekühe leben im Meer, also mussten sie ein völlig neues Kochrezept entwickeln: eines für Schwimmflossen.«

Besonders gelungen finde ich diese Evolutionsgeschichte für Kinder nicht. Zunächst einmal irritiert, dass die Afrotheria-Arten ja gerade charakterisiert, dass sie sich isoliert in Afrika entwickelten und nicht (oder erst später) andere Kontinenten besiedeln konnten. Auch im weiteren Verlauf erscheint sie mir so wenig plausibel, dass jeder halbwegs aufgeweckte Sechsjährige in der Lage sein sollte, sie in Frage zu stellen. Gibt es nicht unzählige Kinder, deren Vorfahren schon seit Jahrhunderten am Meer leben? Und trotzdem hat noch keines von ihnen Schwimmhäute zwischen den Fingern bekommen oder bei keinem haben sich die Arme oder Beine in Flossen umwandelt. Auch Nomadenkinder haben keinen Instinkt dafür entwickelt, auf Kamelen zu reiten, sondern müssen dies in jeder Generation neu erlernen. Und die Sonnenbräune, die wir aus einem Italienurlaub mit nach Hause bringen, verblasst schnell wieder, sobald wir daheim sind.

Nun könnte man einwenden, dass sei ja nur eine Kinderversion der Theorie, wie sich Arten durch Anpassung an unterschiedliche Umwelt verändern. Wenn man wirklich wissen wolle, wie dies tatsächlich vor sich geht, müsse man schon die wissenschaftliche Literatur oder am besten gleich Charles Darwins epochales Werk »Über die Entstehung der Arten« von 1859 zur Hand nehmen. Darin wird am Beispiel eines Bären, der sich in einen Wal verwandelt, erläutert, wie sich aus einer Ursprungsform eine völlig andere Art entwickeln kann. Und weil ein Bär und ein Wal von der Morphologie und Ökologie her zwei völlig unterschiedliche Lebewesen sind, scheint das ein gutes Beispiel zu sein, um zu sehen, wie Evolution im großen Maßstab funktioniert [4]:

»In Nordamerika sah HEARNE den schwarzen Bär viele Stunden lang mit weit geöffnetem Munde im Wasser umherschwimmen, um fast nach Art der Wale Wasserinsekten zu fangen. Wenn die Versorgung mit Insekten gleich bleibt und wenn in der Gegend noch keine besser angepassten Konkurrenten vorhanden sind, kann ich selbst in einem so extremen Fall keine Schwierigkeit für eine Rasse von Bären erkennen, welche von der natürlichen Selektion in Bau und Gewohnheit stärker dem Wasser angeglichen werden, mit einem immer größeren Mund, bis schließlich ein Geschöpf hervorgebracht wird, welches so gewaltig wie ein Wal ist.«

Abb. 7 Wie lange es wohl dauert, bis aus diesem mit offenem Maul schwimmenden Schwarzbären durch natürliche Selektion ein Wal wird? (Foto: Tom & Pat Leeson)

Klingt diese Geschichte nicht noch märchenhafter als diejenige, die zuvor auf Geolino-Online erzählt wurde? Tatsächlich hat dieses arg die Grenze der Lächerlichkeit strapazierende hypothetische Märchen über die mit offenem Maul schwimmenden Bären, die sich schließlich in Wale verwandeln, Darwin nach der Erstveröffentlichung seines Werkes viel Spott eingebracht. In späteren Auflagen hat er diese Passage deshalb immer stärker gekürzt bis schließlich nur noch der erste Satz überblieb und die eigentliche Kernaussage im Wesentlichen beseitigt war. [5]

Nun endet die Evolutionsforschung nicht mit Darwin. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert haben die sogenannten Architekten der Synthetischen Evolutionstheorie beständig neue Erkenntnisse in die darwinsche Evolutionstheorie eingebaut. Vor allem gelang es, Darwins Theorie der Variation und natürlichen Zuchtwahl mit den wiederentdeckten Vererbungsgesetzen von Gregor Mendel und den neuen Erkenntnissen der Genetik und Populationsgenetik unter einem theoretischen Dach zu vereinen. Statt von der vererblichen Variation von Merkmalen sprachen die Neo-Darwinisten (so nennt man die Begründer oder Anhänger der Synthetischen Evolutionstheorie) nun von der Verschiebung von Allelfrequenzen in Populationen. An Darwins Theorie der natürlichen Selektion änderte sich dagegen nichts.

Tatsächlich lassen sich in der Sprache der Synthetischen Evolutionstheorie, die bis heute als Standardmodell der Evolution gilt, akzeptable Geschichten darüber formulieren, wie sich eine Ursprungsform in unterschiedliche Arten aufspaltet. Aber nur für mikroevolutive Veränderungen, d. h. für quantitative Veränderungen bereits vorhandener Merkmale, wie ein längerer oder kürzerer Schnabel oder eine Spezialisierung der Lebensweise. Solche Variationen lassen sich plausibel durch eine Verschiebung von Allelfrequenzen in Populationen beschreiben. Klassischerweise werden sie durch die Isolation einer Teilpopulation von einer Ausgangspopulation verursacht oder in dem bei veränderten Umweltveränderungen die natürliche Selektion bestimmte Varianten von Genen begünstigt und andere unterdrückt.

Aber immer wenn es um makroevolutive, d. h. qualitative oder substantielle Veränderungen in der Morphologie und Physiologie von Arten, also die Entstehung neuartiger Baupläne geht, kriegen auch die Geschichten, die die Synthetische Evolutionstheorie schreibt, ›fabelhafte Züge‹. In der klassischen Version solcher Geschichten beschwören die Neo-Darwinisten, um die klaffenden Abgrund zwischen Mikro- und Makroevolution zu überbrücken, den (vermeintlichen) Evolutionsfaktor ›lange Zeiträume‹. Es heißt dann, die Evolution verändere die Arten aus der Perspektive eines Menschlebens zwar nur allmählich und kaum sichtbar, aber auf erdgeschichtliche Zeiträume hochgerechnet, führe diese dazu, völlig andersartige Geschöpfe hervorzubringen.

Abb. 8 Entstehen völlig neue Strukturen oder Bauplantypen, wie auf geniale Weise in der Grafik von Rob Gonsalves dargestellt, durch allmähliche, fast unmerkliche Veränderungen (links), oder wie in einer Microsoft-Werbung für Windows, in der die Kompatibilitätsprobleme offener Betriebssysteme karikiert werden, eher durch sprunghafte Veränderungen (rechts)?

Dass ›lange Zeiträume‹ das Unmögliche möglich und das Unwahrscheinliche wahrscheinlich machen sollen [6], gehört seit Darwin zu den »großen Erzählungen« der naturgeschichtlichen Forschung. Dieses spöttisch auch ›Allmählichismus‹ genannte grundlegende evolutionsbiologische Erklärungsmodell ist aber höchst spekulativ, denn ›sehr lange Zeit‹ ist kein und schon gar kein empirisch fassbarer Evolutionsfaktor. Nach dem heutigen Stand der kausalen Evolutionsforschung kann von mikroevolutiven Vorgängen, wie man sie bei der Isolierung von Populationen oder Veränderung von Umweltbedingungen beobachtet, nicht auf die Entstehung von qualitativ völlig neuen Strukturen oder Bauplantypen geschlossen werden.

Die geläufige, in fast jedem Biologielehrbuch (so oder so ähnlich) zitierte Formel ›Makroevolution = Mikroevolution x Zeit‹ ist mehr Wunsch als Wissenschaft. Ein Blick in den Fossilbericht bestärkt die Vorbehalte. Wir finden keine kontinuierlichen Übergänge, sondern jede Menge Diskontinuitäten, d. h. neue fertige Baupläne tauchen plötzlich und überraschend, wie aus dem Nichts in der erdgeschichtlichen Überlieferung auf. [7] Die viel beschworenen Zwischenformen sind äußerst lückenhaft und entpuppen sich bei genauer Betrachtung oftmals nicht als Übergangs-, sondern als Mosaikformen. Das heißt, sie schließen keine Lücken zwischen zwei abweichenden Bauplantypen, sondern bestehen selbst aus einem Mosaik voll ausgebildeter Strukturen. Sie lösen also keine Probleme, sondern sind selber ein Problem, das evolutiv erklärt werden will. [8]

Auf die eingangs gestellte Frage, wie aus einer Ursprungsform so unterschiedliche Lebewesen wie Elefanten, Schliefer und Seekühe entstehen konnten, gibt es derzeit nur drei Antworten: Erstens sie wurden wie die vermutete Ursprungsform selbst ›geschöpft‹. Zweitens das Genom der Stammform war genetisch so vielgestaltig oder polymorph, dass sich durch eine Umgestaltung der Architektur des Genoms, die unterschiedlichsten Arten aus ihr entwickeln konnten. Und drittens in das Genom der vermuteten Ursprungsform wurde substanziell neues genetisches Material eingeschleust. Die erste Antwort kommt für mich aus weltanschaulichen Gründen nicht in Frage, da ich kein Anhänger des Schöpfungsglaubens bin. Zudem sprechen gegen eine Schöpfung auch erhebliche vernunftbedingte Gründe, wie die Regelhaftigkeiten der fossilen Überlieferung, die sich nur sehr schwer in einem Schöpfungsszenario, aber sehr gut in einem evolutionären Rahmen deuten lassen.

Die zweite Antwort setzt voraus, dass die Stammformen eine erheblich komplexere genetische Ausstattung besaßen, als sie für ihre Morphologie und Ökologie benötigten. Zudem mussten sie in der Lage sein, ihr genetisches Potenzial unter bestimmten Bedingungen freizusetzen. Als Mechanismen kommen dafür verstärkte Transposonaktivitäten (Mobilisierung von springenden Genen) oder noch weitergehende Umbauten der Architektur des Genoms (Chromosomen- oder Genomverdopplungen) z. B. ausgelöst durch veränderte Umweltbedingungen infrage. Dies klingt zunächst unwahrscheinlich, weil es nicht mit dem Standardmodell der Evolution, das von einer allmählichen umweltangepassten Entwicklung von evolutionären Neuerungen ausgeht, vereinbar ist. Diese Möglichkeit findet aber durch überraschende molekulargenetische Befunde zunehmende Unterstützung. Z. B. war man sich sicher, dass die Organisation der Embryonalentwicklung und der Zelltypisierung des Menschen in primitiven Wirbeltieren evolviert ist. Dann haben molekulargenetische Untersuchungen gezeigt, dass Nesseltiere (Seeanemonen, Quallen und Korallen), die im evolutiven Stammbaum weit unten stehen, schon über die ganze genetische Komplexität für diese Schlüsselprozesse verfügen. [9] Ohne Frage kommt dieses völlig unerwartete Ergebnis, aus Sicht der Synthetischen Evolutionstheorie einem evolutionsbiologischen Wunder gleich.

Die dritte Antwort setzt nicht nur voraus, dass Genome eine Architektur besitzen, die es ihnen ermöglicht, sich schubweise umzubauen oder auszudifferenzieren, sondern auch vorhandenes genetisches Material mit neu hinzugekommenem auf sinnvolle Weise zu kombinieren. Dass Genome dazu in der Lage sind, bestätigt die zwischenzeitlich als gesichert geltende Endosymbionten-Theorie der amerikanischen Genetikerin Lynn Margulis. [10] Für diese Fähigkeit spricht auch der Befund, dass durch horizontalen Genverkehr ins menschliche Genom integrierte Viren- und Bakterien-DNA später kodierende Funktionen für übernommen hat. Darüber hinaus gibt es gesicherte Hinweise dafür, dass es in der Geschichte des Lebens immer wieder zu Querbefruchtungen zwischen weit entfernt verwandten Arten gekommen ist. [11] Als Resümee bleibt festzuhalten, dass eine Stammform sowohl durch einen radikalen Umbau seiner genetischen Architektur als auch durch die Hinzufügung und Integration von neu hinzugekommen genetischen Material schubweise evolvieren kann.

Abb. 9 Die streitbare amerikanische Genetikerin Lynn Margulis (1938 -2011) – hier während eines Vortrages am Holyoke Community College in Massachusetts - war eine der ersten Wissenschaftlerinnen, die bezweifelte, dass zufällige Mutationen und natürliche Selektion allein in der Lage sind, neue Arten hervorzubringen. Statt der darwinistischen Betonung der Konkurrenz als Motor der Evolution betonte sie die Bedeutung der Kooperation (vor allem Symbiosen) für den evolutionären Fortschritt. Ihre Mitte der 1960er Jahre zum bakteriellen Ursprung von Zellorganellen wie Mitochondrien und Plastiden entwickelten Ideen (die später als Endosymbionten-Theorie bekannt geworden sind und heute Eingang in alle Biologiebücher gefunden haben) wurden damals vom wissenschaftlichen Establishment vehement abgelehnt und boykottiert. Sie umging den Widerstand, in dem sie ihre Theorien in einem Buch verbreitete. Damit hatte sie zwei schwere Fehler begangen [12]: »Wenn es eine Sünde ist, Theorien an die Öffentlichkeit zu bringen, dann ist es eine doppelte Sünde, sie an die Öffentlichkeit zu bringen und auch noch recht zu haben.« Später vertrat sie die Auffassung, dass auch bei höheren Lebewesen jeder substanziellen evolutiven Neuerung ein kooperativer Genomerwerb vorausging. Diese umfassendere Theorie der Symbiogenese publizierte sie 2002 zusammen mit ihrem Sohn Dorion Sagan in dem Buch »Acquiring Genomes – A Theory of the Origins of Spezies«. Der Untertitel des Werkes ist dem englischen Originaltitel von Darwins epochalem Werk »On the Origin of Spezies…« provozierend ähnlich. [13]

Was hier bisher über die unterschiedlichen Mechanismen, die für Mikro- und Makroevolution oder für graduelle und schubweise Evolution erforderlich sind, berichtet wurde, sind eigentlich – wenn auch etwas pointiert und provokativ formulierte – Binsenweisheiten, die jedem halbwegs informierten Evolutionsforscher, der über den Tellerrand seines spezifischen Arbeitsgebietes hinausschaut, bekannt sein sollten oder doch zumindest sein könnten. Ja man kann sogar sagen, dass die überwiegende Zahl der evolutionsbiologischen Befunde der letzten vier Jahrzehnte die neodarwinistische Sicht der Dinge in Frage stellen und die von mir vorgestellte Sicht der Dinge unterstützen. Dass ich damit trotzdem eher als Häretiker als ein Multiplikator einer neuen Sicht der Evolution wahrgenommen werde, liegt an der ›großen Erzählung‹ (Grand Narrativ) der Evolutionsbiologen. Die besagt seit nunmehr über 150 Jahren, dass die Evolution eine allmähliche Entwicklung der Lebewesen von einfachen zu immer komplexeren Formen ist. [14]

Das unantastbare ›Mantra‹ der naturgeschichtlichen Forschung laut fern jeder Vernunft: ›Natura non facit saltum‹ (Die Natur kennt keine Sprünge). Gerade ausgewiesene Evolutionsbiologen, die an den Forschungsfronten arbeiten und es deshalb eigentlich besser wissen müssten, tun sich in ihren Sonntags- oder Grundsatzreden schwer, von dieser ›großen Erzählung‹ zu lassen. Das wurde noch jüngst in einer Auseinandersetzung zwischen dem international renommierten deutschen Molekulargenetiker Axel Meyer und dem in der molekular- und neurobiologischen Forschung tätigen Mediziner Joachim Bauer deutlich. Der evolutionsbiologische Newcomer Bauer hatte sich 2008 erlaubt, das Buch »Das kooperative Gen – Abschied vom Darwinismus« zu publizieren, das im Darwin-Jahr 2009 zu einem Bestseller wurde. Dies provozierte den evolutionsbiologischen Platzhirschen Meyer, der erheblich weniger erfolgreich versucht hatte, sich als Wissenschaftspopularisierer zu positionieren, zu einem grotesken Bauer-Bashing.

Meyer nutzte seine in der Tageszeitung Handelsblatt veröffentliche wöchentliche Kolumne »Quantensprung« dazu, um Bauers Werk vernichtend zu rezensieren. Unter der Überschrift »Dummes Zeug über Darwin« polterte er, dass dieser »keine Ahnung von Evolutionsbiologie« habe, »wirres Zeug postuliert« und in seiner »Klausur Evolutionsbiologie sicherlich durchfallen« würde und zwar ohne diese schweren Vorwürfe, auch nur ansatzweise inhaltlich zu begründen. Die für ihn einzig ausschlaggebende, Scharlatanerie von Fachwissenschaft abgrenzende Frage »Was ist Evolution?« beantwortete er in dogmatischer Diktion mit einer wie in Fels gehauenen Behauptung: »Die unterschiedliche Reproduktion von Genen!« Damit steht er in der Tradition der Synthetischen Evolutionstheorie, die ohne zwischen Mikro- und Makroevolution zu differenzieren, fast gleichbedeutend von der Verschiebung von Allelfrequenzen spricht.

Bauer, dem in der gleichen Ausgabe des Handelsblattes vom 04.12.2008 Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben wurde, antwortete darauf spöttisch, dass diese Definition von Evolution, die Meyer von seinen Studenten »heruntergebetet« haben will, von »rosenkranzähnlicher Schlichtheit« sei und in etwa so erhellend wäre, als wenn man auf die Frage »Wie entstehen Städte?« antworten würde: »Durch die unterschiedlich erfolgreiche Anhäufungen von Steinen!« Ferner bemerkte er: »Die seit Darwin geltende Theorie, sie [neue Arten] seien das Ergebnis von sich addierenden kleinen, zufallsbedingten Veränderungen, ist nicht mehr haltbar. Neue Arten sind die Folge von schubweisen Veränderungen der genomischen Architektur, die von Organismen beziehungsweise deren Zellen selbst organisiert werden.«

Axel Meyer hat durch seine Erforschung der evolutionären Genomik bei Fischen insbesondere bei ostafrikanischen Buntbarschen maßgeblich dazu beigetragen, das traditionell von morphologischen Merkmalen geprägte Verständnis der Phylogenese durch umfassende molekulargenetische Analysen zu revidieren. [15] Er hat zahllose evolutionsbiologische Fachartikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert und ist ohne Frage ein erheblich ausgewiesener Evolutionsforscher als Joachim Bauer. Aber Meyer hat ein Handicap, er ist ein Schüler von Ernst Mayr, der einer der Hauptarchitekten der Synthetischen Evolutionstheorie ist und als bedeutendster Evolutionsbiologie des 20. Jahrhundert gilt. Ich kann mir Meyers Widersprüche zwischen dem, was er erforscht und dem, was er öffentlich verkündet, nur so erklären, dass er sich im Andenken an seinen evolutionsbiologischen Übervater Mayr der Tradition der ›großen Erzählung‹ des Darwinismus verpflichtet fühlt.

»wahrlich der Darwin unserer Zeit« [16]

Der in der molekular- und neurobiologischen Forschung tätige Mediziner Joachim Bauer hat dieses Handicap nicht. Er zeigt auf überzeugende Weise, dass die Synthetische Theorie der Evolution mit so vielen evolutionsbiologischen Befunden im Widerspruch steht, dass sie als grundlegendes Erklärungsmodell nicht haltbar ist und dass sich ihre Reichweite allenfalls auf Teilbereiche des Evolutionsgeschehens erstreckt. Bauers antidarwinsche und antidawkinsche Botschaft lautet, lebende Systeme kooperieren, kommunizieren und sind kreativ. Lebewesen sind nicht in einem (Vernichtungs-)Kampf ums Dasein verstrickt und auch keine Überlebensmaschinen, die von egoistischen Genen beherrscht sind. Auslöser für evolutionäre Prozesse sind nach Bauer so genannte Transpositionselemente (springende Gene). Sie sind ein molekulares Werkzeug, dass die die Architektur des Genoms verändern kann. Es wird immer dann aktiv oder von den Zellen an die lange Leine gelassen, wenn äußere Stressoren, wie starke Umweltveränderungen auf ein Lebewesen einwirken.

Dass der Außenseiter Bauer darwinistische Denkverbote und Tabus ignoriert und ein plausibles, sich auf moderne molekulargenetische Erkenntnisse stützendes Erklärungsmodell an deren Stelle setzt, hat ihn im Darwin-Jahr 2009 ein klein wenig zu einem Alfred Wegener der Evolutionsbiologie gemacht – wobei er allerdings stark von Lynn Margulis Vorarbeiten profitierte. Die konventionelle Sicht überwindend hat Bauer einige Rätsel des Evolutionsgeschehens und der Evolutionsgeschichte gelöst. Viele Fragen, wie die unglaublich hohe genetische Komplexität von morphologisch einfach gebauten Lebewesen, die an der Basis der evolutiven Pyramide stehen, oder warum einige Lebewesen, wie ostafrikanische Buntbarsche zur explosiven Artbildung neigen, während lebende Fossilien, wie Krokodile sich in Jahrmillionen nicht oder kaum verändern, sind aber noch ungelöst. Wenn Cuvier, Lamarck und Darwin zusammengenommen so etwas wie ein Newton der Evolutionsbiologie sind, dann fehlt ihr immer noch so etwas wie ein Einstein, der das Evolutionsgeschehen unter Berücksichtigung moderner Erkenntnisse und Einbeziehung eines bisher vielleicht unterschätzten oder noch unbekannten Evolutionsfaktors auf eine solidere theoretische Basis stellt.

Ein Beitrag aus der Sektion Lyell, Darwin & Co. bei Atlantisforschung.de

Anmerkungen und Quellen

- ↑ Nishihara, Satta, Y., Nikaido, M., Thewissen, J.G.M., Stanhope, M.J., Okada, N. (2005): A Retroposon Analysis of Afrotherian Phylogeny. – In: Molecular Biology and Evolution, Jg. 22, H. 9, 1823-1833

- ↑ Rätselhaft bleibt, warum die afrikanischen Ureinwohner den Klippschliefer schon vor der Anwendung wissenschaftlicher Systematisierungsmethoden als »Kleinen Bruder des Elefanten« bezeichnet haben. Im Allgemeinen mag es der Wissenschaftsbetrieb nicht, wenn seine Erkenntnisse in einer kulturellen Überlieferung vorweggenommen werden, weil er befürchtet, dass Esoteriker oder Wissenschaftsskeptiker solche Geschichten als Bestätigung dafür sehen, dass die Wissenschaften über kein Wahrheitsmonopol verfügen und es noch andere, nichtrationale oder nichtvernunftgesteuerte Wege zur Wahrheit gibt.

- ↑ Hedges, S. Blair (2001): Afrotheria: Plate tectonics meets genomics. – In: Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Jg. 98, H. 1, 1–2.

- ↑ Zitiert nach Gould, Stephen Jay (2001): Ein Dinosaurier im Heuhaufen. Streifzüge durch die Naturgeschichte. – Frankfurt/M.

- ↑ Der Paläontologe Stephen Jay Gould hat zu der Frage, inwieweit Darwins Werk in einer wissenschaftlichen Sprache verfasst wurde, einmal folgende Anekdote erzählt: ›In einem evolutionsbiologischen Seminar hatte er seine Studenten gebeten, nicht nur die moderne Fachliteratur zu lesen, sondern auch Darwins epochales Werk über die Entstehung der Arten im Original. Einige Studenten hätten sich daraufhin im nächsten Seminar irritiert an ihn gewandt und gefragt, ob es auch eine für Wissenschaftler bestimmte Version des Werkes geben würde‹.

- ↑ Vgl. Junker, Richard + Scherer, Siegfried (2006): Evolution – Ein kritisches Lehrbuch.– Gießen

- ↑ Schon Darwin (1859) zählte die fehlenden Zwischenformen oder Übergangsvarietäten, wie er sie nannte, zu den größten Schwierigkeiten seiner Theorie. Er löste das Problem damit, in dem er den lückenhaften Gegenstandsbereich der altehrwürdigen Geologie dafür verantwortlich machte: »Die edle Wissenschaft der Geologie verliert an Ruhm durch die außerordentliche Lückenhaftigkeit ihrer Urkunden. Die Erdrinde mit den ihr ruhenden Überresten darf nicht als ein gut gefülltes Museum betrachtet werden, sondern als armselige, durch Zufall und in langen Zwischenpausen zusammengebrachte Sammlung.«

- ↑ Z. B. besitzt der berühmte Urvogel Archaeopteryx keine primitiven oder einfach gebauten, sondern bereits voll ausgebildete Federn, die den Vergleich mit den Federn rezenter Vögel nicht scheuen brauchen.

- ↑ Vgl. Technau, U., Holstein, T.W. et al. (2005): Maintenance of ancestral complexity and non-metazoan genes in two basal cnidarians. – In: Trends in Genetics 21/12, 633-639

- ↑ Mit Endosymbiose bezeichnet man den Vorgang, dass eine Zelle als Symbiont in einer anderen (Wirts-)Zelle lebt und dabei ihre Selbstständigkeit aufgibt. Die Endosymbionten-Theorie besagt, dass Zellorganellen wie Mitochondrien einen bakteriellen Ursprung haben.

- ↑ Vgl. Williams, Donald I. (2001): Larval transfer and the origin of larvae. – In: Zoological Journal of the Linnean Society. Jg. 131, H.1, 111-112

- ↑ So W. Daniel Hillis, ein amerikanischer Computeringenieur, der durch die Entwicklung von Parallelrechnern bekannt geworden ist. – In: Brockmann, John (1996): Die dritte Kultur – Das Weltbild der modernen Naturwissenschaft. – München

- ↑ Für mich ist Lynn Margulis eine Powerfrau, die gezeigt hat, dass man als Frau auch ohne Quotenregelung das weithin von Männern dominierte wissenschaftliche Establishment aufmischen kann.

- ↑ Der amerikanische Molekularbiologe James A. Shapiro bezeichnete das Festhalten der Evolutionsbiologen an der darwinistischen Evolutionstheorie in einem mit der Zeitschrift »Natur + Kosmos« (02/2009) geführten Interview als »schizophren«: »Vielen Biologen ist mehr oder weniger bewusst, dass die konventionelle Sicht nicht mehr zu halten ist. Aber kaum einer sagt es öffentlich. Es ist praktisch ein Tabu.«

- ↑ Meyer gehört zu den Mitentdeckern einer fischspezifischen Genomverdopplung, die das Evolutionsgeschehen bei Fischen maßgeblich mitbestimmt und zu einem Evolutionsschub geführt hat. Auch in Bauers Buch spielt der Evolutionsfaktor Genomverdopplung eine maßgebliche Rolle. Allein im Register finden sich für dieses Stichwort über zehn Seitenverweise. Der von Meyer heftig kritisierte Bauer darf offenbar zur bisher unterschätzten evolutiven Bedeutung von Genomverdopplungen nicht das Gleiche sagen wie er selber. Merke: ›Was ein führender deutscher Evolutionsbiologe darf, darf ein erfolgreicher Außenseiter noch lange nicht‹.

- ↑ Meyer, Axel (2002): Das Rätsel, das Darwin der Nachwelt überließ. – In: FAZ vom 05.07.02