Die »Affen-Abstammung« des Menschen

Inhaltsverzeichnis

...Eine Illusion geht zu Ende!

von François de Sarre (1995)

Als Charles Darwin (1859) in seinem Monumentalwerk „On the Origin of Species“ über die Abstammung des Menschen referierte, war der Gedanke an eine Affendeszendenz bereits unterbreitet. Es war u.a. James Burnett (Lord Mondobbo), der 1784 die Herkunft des Menschen aus „Anthropoiden“ herleitete: zunächst reine Spekulation. Thomas Huxley (1863) und Ernst Haeckel (1874) sorgten für die Verbreitung dieses Dogmas.

Es wurde von der Gattin des Bischofs von Worcester erzählt, dass sie erschrocken zu Darwins Ansichten gemeint habe: „My Dear, wollen wir hoffen, dass es nicht wahr ist, und wenn es wahr ist, wollen wir hoffen, dass es niemand erfährt!“ Doch die gnädige Dame sei mit dem Gedanken getröstet, dass zu Darwins Zeiten, und auch danach, nicht alle Naturwissenschaftler den Menschen an die „Anthropoiden“ genannten Ringe der evolutionistischen Kette anhängen wollten. Darüber hinaus sollten wir uns nicht täuschen lassen, dass alles, was wir von der Menschwerdung annehmen, trotz der „Überzeugungen“ vieler Anthropologen, hypothetischer Natur bleibt ...!

Geht es um »neue« oder um »alte« Affen?

Aufgrund der durch die Vergleichende Anatomie (incl. Physiologie) und Entwicklungsgeschichte ermittelten Tatsachen dürfen wir lediglich annehmen, dass der Mensch einen mit den Affen gemeinsamen Stammvater hat!

Von allen heute lebenden „Anthropoiden“ [1] hat der Schimpanse, insbesondere der kleine Bonobo (Pan paniscus), die menschenähnlichsten Formen bewahrt.

Formale Ähnlichkeiten zwischen nahe stehenden Spezies genügen an sich nicht, uns über die Abstammungsverhältnisse sicher zu orientieren, weil sie verschiedene Deutungsarten zulassen. So begann die leider stets aktuelle Spekulation zur Affendeszendenz des Menschen. Obwohl es entwicklungsgeschichtlich einwandfrei belegt ist, wurde fast niemals in Erwägung gezogen, dass die Affen in der Tat von mehr menschenähnlichen Formen abstammen, der Mensch selbst aber bestimmt nicht aus Affen oder affenähnlichen Formen [2] hervorging! Wenn viele Anthropologen den Menschen noch von den „Anthropoiden“ abstammen lassen, lehnen sie es doch laut und klar ab, Formen, die mit den heute lebenden „Anthropoiden“ identisch sind, als Vorfahren des Menschen anzusehen. Das wäre an sich positiv, denn man könnte unter „Anthropoiden“ alte Formen verstehen, die mehr menschenähnlich sind.

Doch wird immer durch bildliche Darstellungen bei Laien der Eindruck erweckt, als sei die Affendeszendenz eine „erwiesene“ Tatsache: Auf einer Art Podest stehen in Museen von links nach rechts in vorwärts schreitender Haltung: Gibbon, Orang, Gorilla, Schimpanse und Mensch. Auch wenn „vorbemerkt“ wird, dass da ältere, heute ausgestorbene, Primatenformen hier am Platz hätten stehen müssen ...

Affenmenschen aus der Retorte

Das Suchen nach dem berühmten Zwischenglied (Missing Link) geht auf die Weise stets von der heutigen Anthropoidform aus, oder von Formen, die ihnen morphologisch gleichen: beispielsweise Proconsul oder Kenyapithecus. Das Zeichnen von Stammbäumen, mit dem Menschen als letztem Glied in der Affenkette, kam zu Haeckels Zeit in Mode. Aus meist ungenauen Rekonstruktionen versuchte man also zum Profil (Schädelform, Gangart) des Homo sapiens recens zu gelangen! Es wurden dann und wann recht merkwürdige „Affenmenschen“ ausgegraben, wie der Pithecanthropus in Java, der Sinanthropus in China oder die Australopithecinen-Reihe in Afrika. Im letzteren Fall ist es besonders ersichtlich, wie die Paläontologen, die offenbar eine gute Ecke erwischt haben, das Rift-Valley (wo in nacheinander folgenden Naturkatastrophen eine Unmenge von Fossilien regelrecht aufgelagert wurden) periodisch aufsuchen, um „unsere Ahnen“ auszugraben...

Das mag besonders gut sein für das persönliche Image und für die finanzielle Lage des betreffenden Instituts, doch von ernsthaften Forschungen, die uns weiterführen sollen, kann nicht geredet werden! Diese so genannten „Ahnen“, die uns hier die Paläontologie vorweisen will, stellen dehominisierte Geschlechter dar, die im Fall [der] Australopithecinen regelrecht eher zu den heutigen Großaffen hindeuten, wie ich schon immer meinte [3], und wie sich dies nun selbst den ungläubigen Anthropologen geradezu aufzwingt, wie wir bald sehen werden.

Je humaner, desto primitiver

Die Anhänger Darwins seit dem vorigen Jahrhundert gingen in ihrer Logik häufig so weit, dass sie jeden wesentlichen Unterschied zwischen Affen und Menschen, wie dies Thomas Huxley für den Fuß tat, abzuleugnen versuchen, um den humanen Körperbau doch noch von den baumlebenden Formen, wie den Affen, herleiten zu können.

Umgekehrt, wie von der schulwissenschaftlichen Entwicklungslehre postuliert, scheint die Evolution der Wirbeltiere doch eine absteigende Tendenz vom Höheren (Primaten) zum Niedrigeren zu erfahren. Dabei stellt die menschliche, kugelige Schädelbildung die höchste und somit die primitivste Form dar. Sie wurde bei allen übrigen Säugern zum gemeinschaftlichen Ausgangspunkt für ihre eigene Schädelentwicklung. Doch nicht der umgebende Schädelkasten sondern das darin liegende Hirn gilt entwicklungsgeschichtlich als das primäre Organ. Meines Erachtens entstand die Kugelform des human-primitiven Hirns während einer aquatilen Frühphase [4]. Die Voranlage zum bipeden Gang an Land erfolgte, als das zum Schädelboden werdende Vorderende der Rückenseite den Körper in senkrechter Haltung fest verankert wurde, um den Blick nach vorne zu gewährleisten.

Die Theorie der ursprünglichen Zweifüßigkeit stützt sich auf die Erkenntnis, dass der Bauplan des Menschen altertümlich ist. Alles, was aussieht wie ein zartwandiger, rundlich gestalteter Schädel, ist human, wenn die fossilen Urkunden herangezogen werden. Der Affenschädel mit seiner stark hervorspringenden Schnauze ist hingegen eine weit spezialisiertere Form, die durch allmähliche Anpassung an das Leben in den Bäumen - und gleichzeitiger Veränderung anderer Körperteile - entstand. Es sind dehominisierte („entmenschlichte“) Wesen! Hierzu gehören auch sämtliche Australopithecus-Arten.

Im Märchenland der Paläoanthropologen

Zwischen der menschlichen Urform und dem modernen Homo sapiens recens dürfen nur Zwischenformen gestellt werden, deren Schädel dem des heutigen Menschen völlig gleichen. Die frühen Stadien (Homunculus) sollen sich durch nur geringe Körpergröße von uns unterschieden haben [5]. Der Homo sapiens anterior, der als gemeinschaftlicher Vorfahr der afrikanischen Großaffen, der Australopithecinen, der Wildmenschen (erectus, neanderthaliensis, pongoides) und des modernen Menschen geahnt wird, war ganz und gar unser Ebenbild!

Stattdessen behaupten sich manche Wissenschaftler in ihrer Fantasiewelt (Es war einmal...) an der Grenze zwischen Mythos und den naturgesetzlichen Realitäten. In GEO (Januar 1995) liest man zum Beispiel: „Vor 4 bis 5 Millionen Jahren erhob sich ein affenähnliches Wesen auf zwei Beine und machte sich auf aus dem afrikanischen Urwald in die gefährliche Savanne. Damit begann eine verblüffende Karriere: die Wandlung vom Tier zum Homo sapiens“.

Das Problem ist nun, dass die letztgefundenen Gebeine des Australopithecus ramidus ungefähr 4,4 Millionen Jahre alt sind, und (nicht zuletzt!) dass sie einer anatomisch biped veranlagten Tropenwald-Kreatur angehörten, wie aus den paläontologischen Befunden ersichtlich ist! Dabei waren Kniegelenk und Unterkiefer des ramidus gleich wie beim Schimpansen. Die Zähne wirkten zum Teil sehr menschlich (keine hervortretenden Eckzähne), zum anderen deutet der zarte Schleim auf Waldfrüchteverzehr - und auf nahe Schimpansenverwandtschaft - hin. Einige Naturwissenschaftler fangen doch (endlich) an, sich zu fragen [6], ob die biped-aufrechte Stellung nicht ein altertümliches Merkmal wäre, das von den Affen im Baumleben verloren wurde ...?

Ging der Pithecanthropus damals auf Seefahrt?

Das ist das verblüffende Ergebnis, wenn man es wörtlich nehmen will, aus rezenten Forschungen [7] im Bereich von Flores, einer der Kleinen Sundainseln Indonesiens. Sie befindet sich östlich der Wallacelinie, d.h., dass diese Insel während des Quartärs nicht mit dem malaysischen Festland (und Borneo, Java) verbunden war. Sie wurde bis zum heutigen Tag durch unüberschreitbare Meeresausdehnungen getrennt, es sei denn, man fuhr über See...

Die Frage ist nur, wer dieser „man“ gewesen ist? Nach den sehr ernsthaft vorgenommenen Untersuchungen des Holländers Paul Y. Sondaar und seines Teams ergibt sich für diese Kreuzfahrt ein Alter von etwa 700.000 Jahren, nach konventioneller Zeitrechnung. Jeder weiß vom „Java-Menschen“, der zu dieser Zeit sein Unwesen im benachbarten Inselland betrieb. Auf Flores wurden nur lithische Artefakte (Steinwerkzeuge, oder was danach aussah) gefunden, doch wurde diese Industrie sofort „zeitgemäß“ dem Homo erectus zugeschrieben. Und da es keine Landverbindung gab, wurde ihm gleich auch die Skipper-Mütze zugelegt!

Ein solches Vorgehen würde nämlich - obwohl von paläontologischer Seite ernst in Erwägung gezogen - die Fähigkeit des Homo erectus zum motivierten Seefahren einfach voraussetzen, was reine Spekulation ist. [8] Plausibler erscheint, einen Homo sapiens auf diese Reise zu schicken, d.h. einen Menschen, der vor etwa einer halben Million Jahren ganz so aussah wie wir heute! Ihm wäre die damalige Kolonisation von Flores getrost zuzubilligen.

Es waren doch nur Affen ...

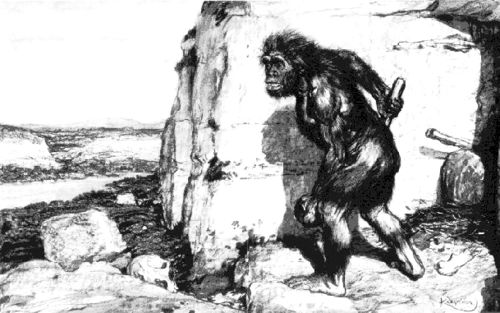

Der Homo erectus oder Pithecanthropus soll zum Beginn der großen Kaltzeit vor rund einer Million Jahren die Welt regelrecht erobert haben, als sämtliche Australopithecinen und „Homo“ habilis, woraus er entstand (?), verschwanden. Er habe sich dann stellenweise in Homo sapiens verwandelt, was biologisch absurd klingt. Interessante Neuuntersuchungen im Bereich des inneren Ohres, die mit Hilfe der Computer-Tomographie-Technik durchgeführt wurden [9], haben indessen ergeben, dass Homo erectus ein guter Zweibeiner war, der eine noch aufrechte Körperstellung ausübte. Einleuchtend wird, dass es sich um eine Parallel-Art zu Homo sapiens handelt, die durch Dehominisation hervorgegangen ist. Sie bewohnte Steppen und Savannen oder hielt sich an Waldrändern auf.

In Europa und Westasien trat während des Glazials eine weitere Parallel-Art [auf], der Homo pongoides (= neanderthalensis), die mehr auf Kälte und Felsenkletterei spezialisiert war. Diese beiden Menschenvarietäten stellten evolutionionäre Sackgassen dar. Vielleicht leben einige Vertreter dieser Gattung [10] als so genannte Wildmenschen noch in abgelegenen oder versteckten Orten der Erde [wie es das Werk von I. Sanderson [11] wahrscheinlich macht (Anm. d. Red. EFODON)].

Mit dem gleichen Verfahren der Computer-Tomographie konnten die Wissenschaftler in Utrecht nachweisen, dass das Gleichgewichtsorgan im Innenohr bei Australopithecinen dem der heutigen Großaffen ähnelt ... Bei einem als „Homo“ habilis eingetragenen Exemplar glich das betreffende Organ den homologen Strukturen von Cercopithecinen (Hundsaffen). Die unweigerliche Schlussfolgerung daraus ist, dass „Homo“ habilis weniger biped war als der vor ihm lebende Australopithecus africanus!

Alles in allem gewinnt man den Eindruck, dass es sich bei den Australopithecinen um eine Art „degenerative“ Entwicklung humaner Wesen, infolge Überspezialisierung durch Baumkletterei, handelt! Diese Entwicklungslinie setzte sich sehr wahrscheinlich in den heute lebenden Großaffen Afrikas fort.

„Lucy“, die als Stammmutter der Menschheit gefeiert wurde, war eine Äffin. Sie stellte einen abgelegenen Seitenast im menschlichen Stammbaum dar. Die Illusion über unsere Affenherkunft, nach eineinhalb Jahrhunderten Spekulation, geht nun unweigerlich zu Ende. So viele Irrwege die Naturwissenschaftler gingen - und auch in Zukunft gehen werden -, so wissen wir nun mit Sicherheit, wenn es auch manchen Autoren schwer fallen mag, dass sich der Mensch nicht vom Affen entwickelte, sondern dass es umgekehrt war: Affen entsprossen aus dem viel älteren Menschenstamm!

Anmerkungen und Quellen

Dieser Beitrag von François de Sarre (©) wurde erstmals veröffentlicht im Magazin EFODON SYNESIS Nr. 10/1995. Bei Atlantisforschung.de erscheint er im Januar 2019 in einer redaktionell bearbeiteten Online-Fassung nach der digitalisierten Version des Artikels (PDF-Datei) im EFODON Online-Archiv.

Fußnoten:

- ↑ Anmerkung: „Anthropoiden“ wird hier unter Anführungszeichen gestellt, weil diese Bezeichnung oft mit Anthropomorphen (= Menschenartige) verwechselt wird. Im zoologischen Sinne werden unter „Anthropoiden“ die südamerikanischen Platyrrhinen und die altweltlichen Katarrhinen zusammengestellt. Letztere werden dann in Cynomorphen (Hundsaffenartige) und Anthropomorphen (darunter der Mensch) gegliedert.

- ↑ Siehe dazu zwei Beiträge von François de Sarre: „Der Mensch als das Urwesen. Über die Frage, wie alt unsere Spezies sein kann (oder darf)“, in: EFODON NEWS 6/1992, Seite 8-11; sowie: „The Theory of Initial Bipedalism on the question of Human Origins“, Biology Forum, 87: 237-258, Universität von Perugia (Italien), 1994

- ↑ Siehe: François de Sarre, „Was stimmt nicht mit den prähistorischen Menschen?“, in: Magazin für Grenzwissenschaft 8/1994, Seite 462-469; sowie: „Die Naturwissenschaft auf Irrwegen“, in: EFODON SYNESIS 1/1994, Seite 21-26

- ↑ Siehe: François de Sarre, „Kamen unsere Vorfahren aus dem Ozean? - Über die aquatile Lebensweise des Menschen in den frühen Zeiten seiner Entwicklung“, in: EFODON NEWS 11/1992, Seiten 13-15; sowie: „Waren unsere Vorfahren Wasseraffen oder Wassermenschen? Kritik und Debatte zur Aquatic Ape Theory“, in: Mystics 13/1994, Seite 20-21

- ↑ Anmerkung des Verfassers: Kopf, Becken, Fuß und Hand behielten beim rezenten Menschen ihre primitive Ausstattung. Die damalige Körpergröße war geringer als heute, was man beispielsweise aus dem Längenverhältnis von Rückenmark und großer Körperschlagader zur Wirbelsäule schließen kann. Siehe dazu: Max Westenhöfer, „Die Grundlagen meiner Theorie vom Eigenweg des Menschen“, Heidelberg 1948

- ↑ Siehe: Henry Gee, „Les théories sur l'origine de l'homme sont bousculées“, Le Monde du 27/1/95, S. 22

- ↑ Siehe: Paul Y Sondaar, „Middle Pleistocene faunal turnover and colonization of Flores (Indonesia) by Homo erectus“, in: C. R. Ac. Sci. Paris, 319 (II), 10:1255-1262, 1994

- ↑ Red. Anmerkung: Zu einer ganz anderen Sichtweise siehe bei Atlantisforschung.de: Michael Brandt, "Homo erectus - ein Seefahrer - Wie die Evolutionstheorie zur Mißachtung von Daten führen kann" (1998)

- ↑ Siehe: Fred Spoor et al., „Implications of early Hominid labyrinthe morphology for evolution of Human bipedal locomotion“, in: Nature, 369: 645-648, 23. Juni 1994

- ↑ Anmerkung des Verfassers: Persönlich wäre ich dazu geneigt, den Savannenmenschen in die Gattung Pithecathropus zurückzuführen. Die Bezeichnung erectus bleibt als Hypodigm (Artenkreis). Bei dem Neandertalermenschen wäre Hyperanthropus ein passender Gattungsname. Die Artenbezeichnung pongoides bezieht sich auf das von Bernard Heuvelmans untersuchte Exemplar (L'Homme de Néanderthal est toujours vivant“, Plon, 1974), da nach Konvention der zoologische Name (pongoides) gegenüber dem paläontologischen Namen (neanderthalensis) den Vorrang hat. Zu dem Thema der Schnee-, Wald- und Wildmenschen siehe auch meinen Beitrag „Les Hominoìdes reliques dans le contexte théorique de la bipédie initiale“, in: Cryptozoologia, 6: 5-9, 7: 6-8, Brüssel 1994

- ↑ Siehe: Ivan Sanderson, „Abominable Snowmen: Legend Come to Life“, Philadelphia / New York, 1961

Bild-Quelle:

- Marcellin Boule, "L’homme fossile de la Chapelle-aux-Saints, Annales de paléontologie", Bände VI-VII-VIII, 1911-1913; nach: The Continuing Story of Neandert(h)al Man: Book Review Essay, bei: University of Groningen